Schloss Achberg – Was will man mehr? Eine umfassende und gleichzeitig sehr qualitätvolle Überblicksausstellung von einem der großen deutschen Maler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gleich vor der Haustür: Noch bis zum 29. Oktober zeigt Schloss Achberg rund 120 Werke, darunter 80 Gemälde, von Paul Kleinschmidt. In sehr sinnreich gruppierten Themenräumen zieht sich die von Michael C. Maurer kuratierte Schau dort über drei Ebenen.

Ausstellungskurator Michael C. Maurer vor Gemälden mit Ansichten aus New York, Foto: Herbert Eichhorn

Sinnlicher Umgang mit dem Material Farbe

Beim Presserundgang nannte der Kurator die Ausstellung ein lang gehegtes „Herzensprojekt“. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die von Maurer betreuten Sammlungen der OEW und des Landkreises Ravensburg wichtige Arbeiten des Malers umfassen. Die Ausstellung versucht dabei schon mit ihrem Titel „Hymnen der Malerei“ eigene Akzente zu setzen. Während frühere Ausstellungen vor allem auf Kleinschmidts Themen aus der Welt der Bars und Varietés abhoben, lenkt man in Achberg den Blick auch auf seine typische Malweise und seinen Umgang mit der Farbe als Material. Seine virtuose Technik, in der die Farben mit breitem Pinsel pastos aufgetragen werden, ist dabei deutlich von der Malerei seines Mentors Lovis Corinth, aber auch von Vorbildern aus der älteren Kunstgeschichte beeinflusst. Im Lauf der Zeit gewinnt dann die Farbe Weiß für den Maler immer mehr an Bedeutung und seine Palette hellt sich auf und wird kühler. Paul Kleinschmidts so sinnlicher Umgang mit der Ölfarbe wird besonders auch in seinen Stillleben deutlich, ob nun mit Blumen oder mit kulinarischen Köstlichkeiten. Die in Achberg zusammengetragenen Beispiele lassen denn auch dem Betrachter fast das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Große Erfolge. Gebrochener Lebensweg

Obwohl der 1883 geborene Künstler der gleichen Generation wie etwa die expressionistischen Maler Ernst Ludwig Kirchner und Erich Heckel angehört, ist er heute doch weit weniger populär als diese. Das hat vor allem mit seinem mehrfach gebrochenen Lebensweg zu tun. Wie für viele bildet auch für Paul Kleinschmidt, der an den Akademien in Berlin und München studiert hat und dann in Berlin lebt, bereits der Erste Weltkrieg eine tiefgreifende Zäsur. Er wird verwundet. Die Zwanzigerjahre bringen dann aber große Erfolge. Kleinschmidt findet rasch einflussreiche Fürsprecher und engagierte Sammler. Der wichtigste ist sicher der aus Breslau stammende Eric Cohn, der „Nudelkönig von New York“, der Kleinschmidt über Jahre unterstützen wird. Die maßgeblichen Berliner Galerien zeigen nun seine Arbeiten und bedeutende Museen kaufen sie an. Anfang der Dreißigerjahre richten ihm wichtige Museen der USA Ausstellungen aus. Der Künstler arbeitet auch ein Vierteljahr lang in New York. Er steht, wie der entsprechende Ausstellungsraum in Achberg betitelt ist, tatsächlich „auf der Schwelle zum Weltruhm“.

Bardame (Barmaid), 1932, Öl/Lw., 135 x 110 cm, Sammlung Arthouse, Foto: kap.photography, Sophia Kesting

Die Goldenen Zwanzigerjahre

Von Anfang an besonders geschätzt werden tatsächlich Paul Kleinschmidts Szenen aus Bar und Varieté. Dieses schillernde Gegenwelt ist ja in den sogenannten Goldenen Zwanzigerjahren überhaupt ein beliebtes Thema. Aber Kleinschmidts Blick auf diese Welt ist ein ganz und gar ungewöhnlicher und unverwechselbarer. Strapse, eng geschnürte Corsagen und Stiefelchen, die die Markenzeichen dieses Milieus sind, finden sich bei vielen Malern. Während aber Künstler wie etwa Otto Dix oder George Grosz vor allem das soziale Elend thematisieren, ist Kleinschmidt eine solch gesellschaftskritische Herangehensweise fremd. Er blickt vielmehr voller Wärme, ja Zärtlichkeit auf seine Tänzerinnen und Bardamen. Das hat auch damit zu tun, dass die Bühne und noch viel mehr die Sphäre hinter der Bühne quasi Kleinschmidts Kinderzimmer waren. Sein Vater war nämlich Direktor eines kleinen Wandertheaters und seine Mutter war eine der Schauspielerinnen.

Lesende Frau, 1939, Öl/Lw., 91,5 x 72,5 cm, Kunstsammlung Oberschwäbischer Elektrizitätswerke (OEW), Alb-Donau-Kreis, Foto: Thomas Weiss

Blick hinter die Kulissen

Auch in Achberg bilden diese Bilder den Höhepunkt und hinterlassen den stärksten Eindruck. Dabei konzentriert sich Kleinschmidt ganz auf einen bestimmten Frauentyp, für den ihm auch immer wieder die eigene Frau Modell stand. Es sind durchweg Frauen von stattlicher Körperlichkeit, freundlich, gutmütig, das meist blonde Haar sorgfältig geformt. In enganliegende, glänzende Kleider gehüllt, bieten sie hinter dem Tresen Getränke oder auf Tellern und Etageren präsentiertes süßes Gebäck an. Die anrührendsten Werke sind aber schließlich diejenigen, die Motive aus der Welt hinter den Kulissen zeigen. Hier erholen sich die Frauen und sind ganz bei sich. Sie gähnen zum Beispiel ungeniert oder halten ein Nickerchen. Hier zeigt der Maler sie als in sich selbst ruhende Wesen von entspannter Kreatürlichkeit.

Diffamierung durch die Nationalsozialisten

Das Tragische ist, dass diese für Kleinschmidt ganz charakteristischen Bilder ihm nicht nur große Erfolge einbringen, sondern ihn auch ins Blickfeld konservativer Kreise und schließlich auch der Nationalsozialisten rücken. Deren Frauenbild ist natürlich ein ganz anderes. Daher werden Kleinschmidts Werke schon früh in sogenannten Schandausstellungen diffamiert. In der berüchtigten Schau „Entartete Kunst“ werden seine Gemälde bezeichnenderweise in der Abteilung „Verhöhnung der deutschen Frau“ gezeigt. In diesen Ausstellungen vertreten gewesen zu sein, gilt heute quasi als Prädikat. Für Künstler wie Kleinschmidt hatte es allerdings bedrohliche Folgen. Da zudem nun auch viele seiner Förderer und Sammler ins Kreuzfeuer der Nazis geraten und zum Teil emigrieren, verliert er seine Existenzgrundlage.

Zementfabrik vor felsiger Landschaft, 1936, Öl/Lw., 70 x 90 cm, Kunstsammlung Oberschwäbischer Elektrizitätswerke (OEW), Alb-Donau-Kreis, Foto: Herbert Eichhorn

Ulmer Jahre

Paul Kleinschmidt zieht sich zurück und übersiedelt 1932 mit seiner Frau und den beiden Töchtern in die Nähe von Ulm. Die Ulmer Fabrikanten Martin und Wilhelm Bilger zählen schon länger zu den eifrigsten Sammlern des Malers. Deshalb war er immer wieder in Ulm gewesen. Dort hat er natürlich das Münster gemalt, vor allem aber auch Landschaften in der Umgebung. Dabei interessiert ihn – und damit ist er wieder ganz Kind seiner Zeit – nicht die Idylle, sondern eher die durch die Industrialisierung geprägte, teils auch verschandelte Landschaft. Rauchende Schornsteine, Kalköfen oder Zementfabriken sind daher typische Motive seiner Ulmer Jahre.

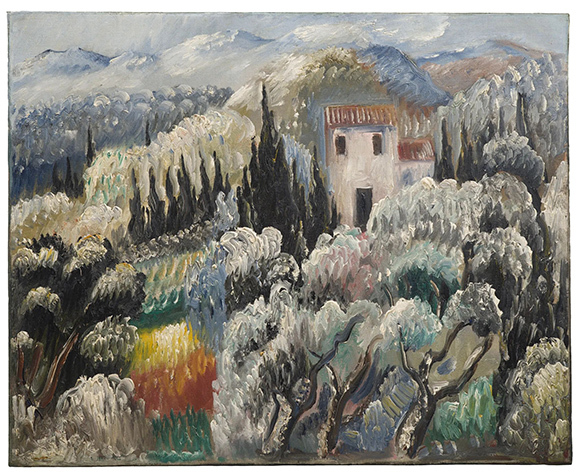

Die Landschaft hat Paul Kleinschmidt auch bei seinen verschiedenen Aufenthalten an der französischen Mittelmeerküste beschäftigt. Wie viele andere Maler aus dem Norden überwältigt auch ihn das Licht Südfrankreichs. Auch seine Sammler, allen voran Eric Cohn, schätzen die stimmungsvollen Motive aus dem Süden.

Spätnachmittag (House in the Olive Grove), 1939, Öl/Lw., 65,5 x 81 cm, Sammlung Arthouse, Foto: Josefine Bieler

Odyssee durch Europa

In Deutschland fühlt sich Paul Kleinschmidt dagegen nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zunehmend unwohl. 1936 geht er daher mit Frau und Kindern in die Emigration. Es beginnt eine ruhelose und entbehrungsreiche Odyssee durch halb Europa. Sie führt die Familie zunächst in die Schweiz, dann in die Niederlande und schließlich nach Frankreich, wo der Maler zeitweise auch interniert wird. 1943 wird die Familie schließlich gezwungen nach Deutschland zurückzukehren. Sie lässt sich in Bensheim an der Bergstraße nieder. Der mittlerweile gesundheitlich stark angeschlagene Künstler muss bald erleben, wie in Ulm und in Bensheim viele seiner Werke bei Bombenangriffen vernichtet werden.

Zu früh gestorben

1949 stirbt Paul Kleinschmidt. Er kann also nicht mehr wie andere Künstler seiner Generation rehabilitiert werden. Erich Heckel, ebenfalls Jahrgang 1883, erhält zum Beispiel eine Professur an der Kunstakademie Karlsruhe. Auch seine Wiederentdeckung als einer der originellsten und sensibelsten Schilderer des großstädtischen Nachtlebens und als eines großartigen Koloristen erlebt Paul Kleinschmidt nicht mehr. So bleibt sein Bekanntheitsgrad bis heute hinter seiner Bedeutung zurück. Ausstellungen wie die nun in Schloss Achberg gezeigte haben daher immer auch noch die Aufgabe, diesen großen deutschen Maler wieder stärker ins Bewusstsein zu bringen. Dass den Besucher in Achberg mit den Werken Paul Kleinschmidts auch eine überwältigende sinnliche Seherfahrung erwartet, macht einen Besuch dort fast zu einem Muss.

Text: Herbert Eichhorn

Fotos: Schloss Achberg und Herbert Eichhorn

Gut gemachter Katalog

Zur Ausstellung ist ein sehr informativer und gut gestalteter Katalog zum Preis von 20 Euro erschienen.

Ausstellung und Katalog entstanden in Zusammenarbeit mit der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen, wo die Ausstellung von 18. November 2023 bis 25. Februar 2024 zu sehen sein wird.

Öffnungszeiten

Schloss Achberg

freitags 14.00 bis 18.00 Uhr

samstags, sonn- und feiertags 11.00 bis 18.00 Uhr

Führungen

sonn- und feiertags Ausstellungsführung um 14.30 Uhr

Begleitprogramm

Schloss Achberg bietet zu der Ausstellung ein breites Begleitprogramm an. Informationen dazu unter www.schloss-achberg.de.