Oberessendorf (rei) - Vor 120 Jahren kam die oberschwäbische Dichterin Maria Menz auf einem Bauernhof in Oberessendorf zur Welt (nicht in jenem Geschwisterhaus, in dem sie als Schriftstellerin wirkte). Die Bildschirmzeitung erinnert zum Jahrestag an die bedeutende Frau, die bescheiden mit ihren Schwestern in Oberessendorf lebte und lange für die Schublade schrieb, bis sie von Martin Walser entdeckt wurde. Die Leutkircherin Hedy Baumgärtner (Jahrgang 1941), eine passionierte Fotografin, und ihre verstorbene Freundin Luitgard Vogl haben die Schriftstellerin ab 1988 regelmäßig besucht. Hedy Baumgärtner durfte die Menz und ihr Umfeld fotografieren. Hochbetagt und hochgeehrt starb Maria Menz im Jahre 1996. Die Bildschirmzeitung hat in Archiv und Alben von Hedy Baumgärtner stöbern dürfen und legt in Erinnerung an die Dichterin eine Reihe auf, die am 19. Juni, dem Geburtstag von Maria Menz, begonnen wurde. Heute nun Folge 3 unserer Serie: die Würdigung der Dichterin durch Dr. Winfried Wild, Leiter des Kulturressorts der „Schwäbischen Zeitung“, anlässlich des 85. Geburtstages von Maria Menz im Jahre 1988.

Hier der Artikel von Dr. Winfried Wild, veröffentlicht im Juni 1988 in der Gesamtausgabe der „Schwäbischen Zeitung“. Wir geben den Text ungekürzt wieder.

Wortmächtige Gottes-Bestürmung

Die oberschwäbische Dichterin Maria Menz wird 85 Jahre

Maria Menz, die mittlere der von Martin Walser geförderten dichtenden „Drei Marien“ Oberschwabens (Maria Müller-Gögler ist im letzten Jahr gestorben, die Jüngste ist Maria Beig), feiert am 19. Juni in ihrem Bauernhaus in Oberessendorf den 85. Geburtstag. Eine knorrig-eigenständige Persönlichkeit, äußerlich bedürfnislos, weil von innerem Reichtum lebend. Maria Menz hat ganz aus Eigenem im religiösen Gedicht und in der Mundart-Poesie in kraftvoller Sprache zu Bleibendem gefunden und dafür 1982 den Johann-Peter-Hebel-Preis und den Meersburger Droste-Preis erhalten. Mit beiden Dichtern hat sie verwandte Züge.

Die oberschwäbische Bauerntochter, in frommem Geist und in enger Verbundenheit mit Natur und Tierwelt aufgewachsen, lernte von der weiteren Welt, als Krankenschwester in Großstädten, nur das Leid kennen. Sie erkrankte selber, musste den Beruf aufgeben und 40-jährig in die Heimat zurückkehren. Nach acht Jahren schweren Leidens genas sie so weit, dass sie unter ihren Geschwistern weiterleben konnte. Die Gedichte und Prosa-Versuche, die sie seit der Schulzeit für sich selber geschrieben hatte, wurden für sie immer wichtiger, ihre Innenwelt wurde durch sie größer, weiter, reicher.

Als Dichterin entdeckt wurde Maria Menz 1967 in Walter Münchs Literarischem Forum Oberschwaben, wo sie vorlas und die Runde sogleich elektrisiert reagierte. Prof. Dr. Wilhelm Gössmann (PH Weingarten), heute Universität Düsseldorf) gab im Huber-Verlag München 1968 einen ersten Band ihrer Gedichte heraus, „Innenwelt“. Das Forum veröffentlichte 1969 einen zweiten, „Anmutungen“. Diese Bestätigungen lösten in ihr eine wahre schöpferische Sturzflut aus und stärkten ihren Mut zum eigenen Stil. Josef W. Janker hatte dabei als beratender Kollege beträchtlichen Anteil. Auch Martin Walser setzte sich von Anfang an für sie ein. 1979 veröffentlichte die Biberacher Verlagsdruckerei einen Band Mundartgedichte, „Oberland“, mit sechs Gemälde-Reproduktionen von Jakob Bräckle (erweiterte Neuauflage 1985, mit Bildern von Horst Reichle). Im Jahr 1981 gab die von Martin Walser gegründete Literaturstiftung Oberschwaben im Jan-Thorbecke-Verlag Sigmaringen eine dreibändige Gesamtausgabe des lyrischen Werks von Maria Menz heraus, mit einem dicken Band religiöser Gedichte und zwei schmäleren Bändern weltlicher und mundartlicher Verse, insgesamt 614 Gedichte. Eine dem Schuber beigefügte Würdigung des Gesamtwerks überschrieb Martin Walser mit den Worten „Höchste Schule“.

Walser rühmt darin vor allem das Ringen der Autorin um den Glauben, um Gottesgewissheit und die sprachlich kühnen und schönen Begegnungsversuche mit dem Göttlichen. Diese Versuche muten in der Tat wie ein Bestürmen Gottes an. Die Dichterin bleibt dabei absolut wahrhaftig, erliegt keiner Selbsttäuschung.

„Ich bin geladen:

glutet mir Sonne

hinter dem Panzer Schweigen,

röntgengleich und unempfunden

mich erreichend?“

heißt es in dem Gedicht „Gänge“, und es schließt: „Ich bin geladen, / ich stapfe im Grau ...“.

Neben dem Ermatten aber gibt es auch Aufschwünge, die zu religiösen Glücksmomenten führen, sie äußern sich in einer geradezu mystischen Versenkungskraft und Bildmächtigkeit:

„Ich sehe Deine ragende Gestalt

stets durch die Schleier meiner Dinge dämmern.

Die Dinge werden dünn und greisenalt,

und näher höre ich Deinen Anspruch hämmern.“

Auch in den mehr- oder ganzheitlichen Gedichten verblüffen philosophische Gedanken und Bildfindungen. Und die Mundart-Lyrik von Maria Menz lebt genauso von ihrer Sprachkraft – wie natürlich von ihrer angestammt bäuerlichen Vertrautheit mit dem ländlichen Leben und dessen Benennungen – und verweist Vieles, was da so geschrieben und gedruckt wird, ins Zweitrangige oder gar Stümperhafte.

Viele Blätter sind seit der Werkausgabe entstanden und harren der Veröffentlichung. Die üblichen Altersbeschwerden tun der Fruchtbarkeit der Lyrikerin keinen Abbruch.

Winfried Wild

Der Auftakt zur Serie wurde am 19. Juni gemacht.

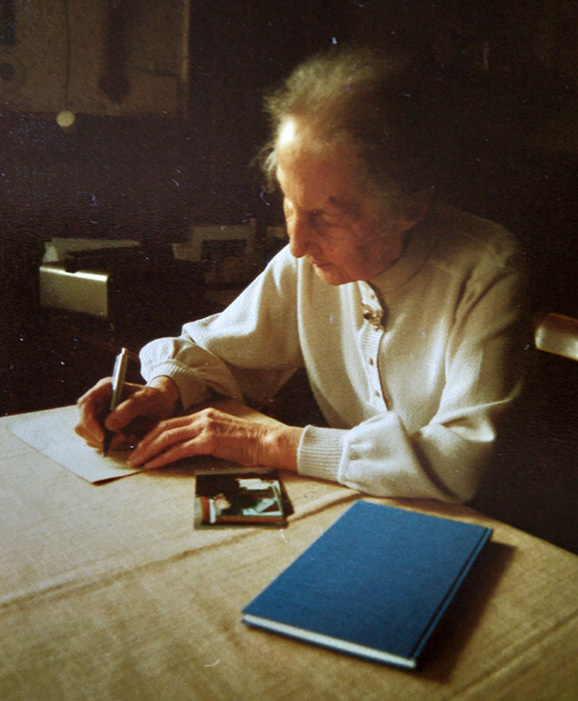

Maria Menz, schreibend. Sie besaß aber auch eine Schreibmaschine, natürlich eine mechanische, und man kann annehmen, dass die literarischen Texte auf jener Gerätschaft, wenn nicht entstanden, so doch ins Reine geschrieben worden sind. Foto: Hedy Baumgärtner

Blick in den Spiegel, in ihr Selbst (Foto: Hedy Baumgärtner). „Innenwelt“ war der Titel der ersten Buch-Veröffentlichung (1968). Ihr eigenes Schreiben war auch Thema so manchen Gedichtes. Im nachfolgenden scheint diese Selbstbeziehung auf:

Ihre Erscheinung

Aus ihrem Elend schöpft sie

den reinen Schliff des sparsamen Wortes.

Ihr ist Zartheit wie Härte und Schärfe eigen.

Wer geht ihr bis ins Innerste nach?

Leben und Sterben und Hintergrund –

Gnade oder furchtbare Scheidung.

Ja, würdige Stimme sie, berauschender Bogen,

ihr großes Lied ins unendliche Heil eingeflogen.

Sagbares zu sagen: Umarmung und Sturz in die Knie.

Ihre Berufung,

ihr silberner Mund

verpflichtet ans Letzte.

Ihr „Denkstuhl“ – so nannte sie diesen grünen Sessel. Foto: Hedy Baumgärtner