Bad Wurzach - Ursprünglich sollte der renommierte Umweltforscher und Agrarökologe Prof. Dr. Josef Settele bereits vor zwei Jahren bei dem traditionsreichen, von Salvatorkolleg und Naturschutzzentrum Wurzacher Ried gemeinsam organisierten Kolloquium über „Artensterben und Klimawandel“ referieren, zum Triple wurde der Themenkreis durch das sich damals global ausbreitende Covid 19 Virus.

Prof. Dr. Josef Settele, in Marktoberdorf geboren, hat an der Uni Hohenheim studiert und forscht seit mehr als 20 Jahren beim UFZ-Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Er ist Co-Vorsitzender des Globalen Assessments des Weltbiodiversitätsrates, in dessen Arbeit er den rund 60 Zuhörern ebenfalls einen Einblick gewährte.

Nach der Begrüßung durch Schulleiter Klaus Amann sagte der Leiter des Naturschutzzentrums, Dr. Siegfried Roth, zu Settele: „Klären sie uns auf, aber nehmen sie uns nicht die Hoffnung!“ Prof. Settele, Mitglied des Sachverständigenrates der Bundesregierung, hat sich seit frühester Jugend als Autodidakt viel Wissen über Schmetterlinge angeeignet.

Seine Forschungen sind eng verknüpft mit der Arbeit des Weltbiodiversitätsrates –The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – kurz IPBES genannt. Dieser ist eine unabhängige Zwischen-Regierungsorganisation, bei der 130 Regierungen Mitglied sind. Dessen Mission ist die Verbesserung der Wissensbasis für eine bessere Politik für den Erhalt und die nachhaltige Nutzung von Artenvielfalt für das langfristige Wohlbefinden des Menschen.

Im Klartext: Das Team aus Wissenschaftlern hat die Aufgabe zu bestimmten Themen die weltweit vorhandenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu analysieren und zu einer kurzen nur wenige Seiten umfassenden Zusammenfassung einzudampfen, die dann durch die Vertreter der Regierungen Satz für Satz verabschiedet werden kann.

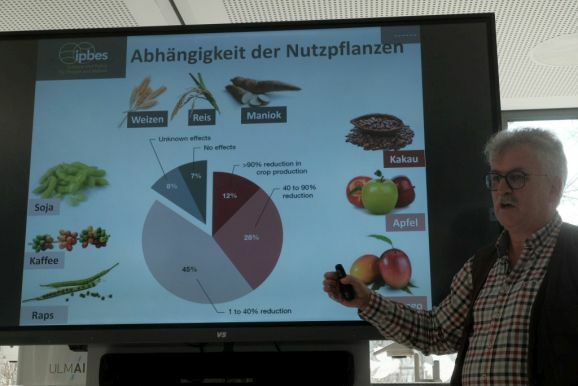

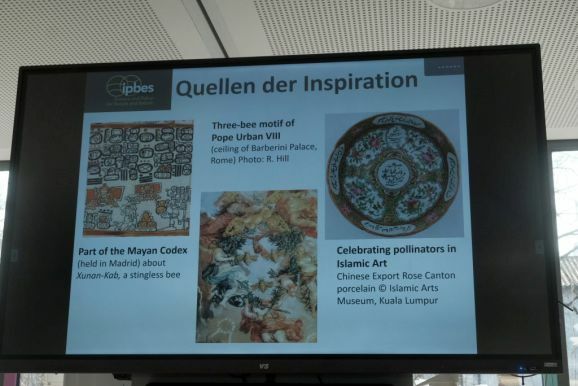

Erstes Thema das auf diese Weise bearbeitet wurde, waren die Bestäuber, die (bisher) für die menschliche Ernährung sehr kostengünstig wichtige Arbeit geleistet haben. Bei uns natürlich am bekanntesten ist die Honigbiene.

Aber Bestäuber sind neben vielen Insektenarten auch Fledermäuse, Vögel, ja selbst Mäuse zählen dazu. Mehr als 75% der Nutzpflanzen für die menschliche Ernährung und fast 90% aller Blütenpflanzen weltweit sind von Tierbestäubung abhängig. Durch das Zusammentragen und Analyse der rund 250.000 Publikationen über die Bestäuber konnten die Wissenschaftler für 2015 auch einen ökonomischen Wert der „tierischen“ Arbeit festlegen: Der Marktwert betrug 250-600 Mrd.€ weltweit!

Sie stellten auch fest: Bienensterben gibt es nicht global, dafür aber viele Ursachen. Etwa durch Landnutzungswandel, Intensive Bewirtschaftung, Pestizide, Krankheiten und Schädlinge, aber auch durch Klimawandel. In der Zusammenfassung stellten die Wissenschaftler fest: Bestäuber sind für den Menschen und dessen Wohlbefinden essentiell, sie sind vielfachen Gefährdungen ausgesetzt, aber es gibt zahlreiche Möglichkeiten zu Förderung und Schutz der Bestäuber.

Der nächste IPBES-Bericht, der im Jahre 2019 den Regierungsvertretern zur Abstimmung vorgelegt wurde, trug den Titel „Das globale Assessment der Biologischen Vielfalt und Ökosystemleistungen.“

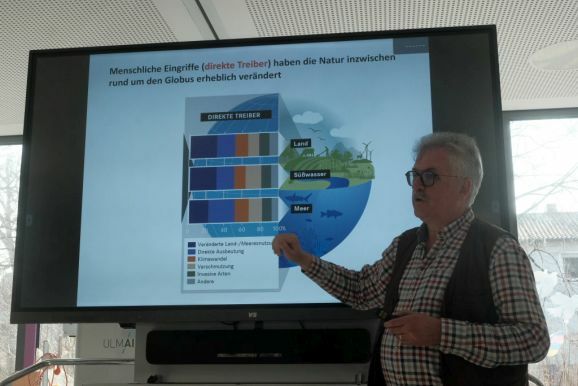

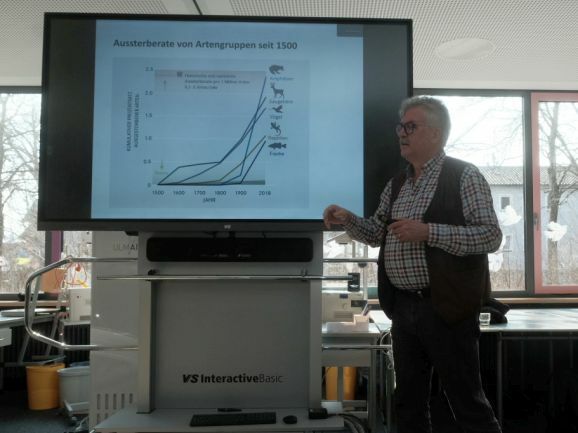

Aufgrund massiver Eingriffe des Menschen auf dem Land und den Meeren veränderten sich Biosphäre und Atmosphäre, mit der Folge dass derzeit rund 1 Million Arten – und damit so viele wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte – vom Aussterben bedroht sind. Prägnanter wie die eine Überschrift in der Zeit: „Todesursache: Mensch“ kann man es nicht ausdrücken. Eine Grafik verdeutlicht dies: Seit Beginn des 19.Jahrhunderts mit der industriellen Revolution und seit Beginn des 20.Jahrhunderts mit der globalen Industrialisierung gingen die Zahlen von ausgestorbenen Arten steil nach oben.

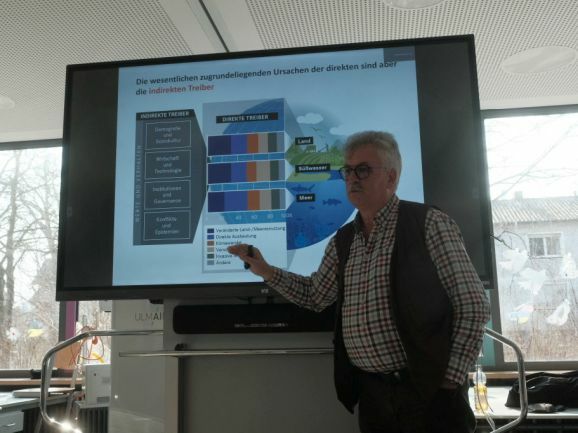

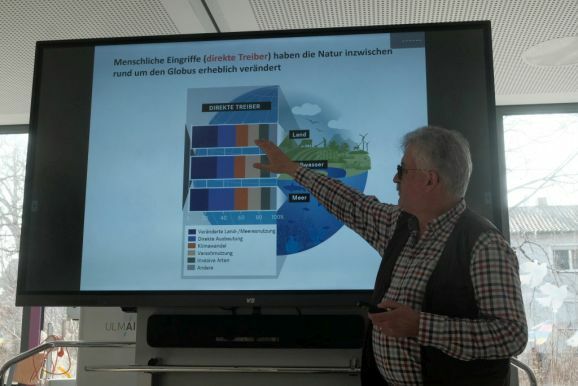

Im gleichen Maße wie der Mensch in die Natur eingreift, sinken auch die Ökosystemleistungen. Der Bericht unterscheidet zwischen direkten Eingriffen wie Ausbeutung (z.B. durch Fischerei) durch den Klimawandel und Verschmutzung, und indirekte Treiber, wie Demografie, Wirtschaft und Technologie, aber auch Institutionen und Regierungsentscheidungen und vor allem Konflikten und Epidemien.

Settele stellt auch klar wie unterschiedlich weltweit Begriffe wie Kulturlandschaft gehandhabt werden: Während in Europa fast alles darunter fällt, gelten in den USA nur die Nationalparks als solche. Beim Naturschutzgebiet gehe es ja nicht darum, Natur ohne den Menschen zu lassen, sondern um den integrativen Ansatz Natur & Mensch. Ein weiterer wichtiger Faktor für eine neue Biodiversitätsstrategie ist für Settele die Privatisierung von Erträgen bei gleichzeitiger Vergesellschaftung der Risiken.

Im dritten Teil seines Vortrages klärte Settele die Teilnehmer des Kolloquiums über den Zusammenhang von Verlust von Biodiversität und Ökosystemen mit Pandemien auf. Pandemien gehen wie Klima- und Biodiversitätskrise auf menschliche Eingriffe zurück, denn 70% der auftretenden Krankheiten haben ihren Ursprung in wilden oder domestizierten Tieren, mit denen der Mensch in Kontakt kommt. Vorschläge wie zukünftige Epidemien und Pandemien verhindert werden können sind für den Forscher: Nicht wieder zu altem Handeln zurückkehren, Gesetze zum Schutz der Umwelt einhalten. Konjunkturpakete sollte es nur unter der Prämisse geben, Anreize für nachhaltiges und Natur-freundliches Handeln zu bieten.

Änderungen bei intensiver Landwirtschaft, im Fern- und Flugverkehr und Abstand von fossilen Energien nehmen. Ebenfalls sei ein Umbau der Gesundheitssysteme wichtig, weil die Gesundheit des Menschen ebenfalls sehr komplex mit der von Tieren, Pflanzen und Umwelt verbunden ist.

Siegfried Roth fragte Settele nach seiner Einschätzung. Dessen Antwort: „ Die Menschheit kann überleben. Für die Natur ist das kein Problem!“

Bericht und Bilder Ulrich Gresser