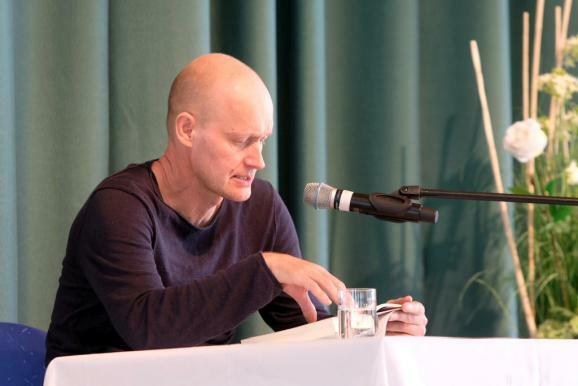

Bad Wurzach - Die im Kapitelsaal von „Maria Rosengarten“ geplante Lesung mit dem diesjährigen Preisträger des Friedrich-Schiedel-Literaturpreises, Arno Geiger, musste wegen des großen Interesses – und den Corona-Bestimmungen geschuldet – in den Kursaal verlegt werden. Rund 40 Literaturinteressierte hatten dort die Gelegenheit den Autor auch persönlich kennen zu lernen, nachdem dieser einige Passagen aus seinem Buch vorgelesen hatte.

Der Roman „Unter der Drachenwand“ und seine Personen sind Fiktion, betont Arno Geiger. Er basiert auf O-Tönen in Form von Tagebüchern und Briefen, die er oft im Internet oder auf Flohmärkten erwarb.

Geiger, der an dem Werk insgesamt 12 Jahre arbeitete – allein die Entwicklung des Konzeptes dauerte rund 10 Jahre, so lange, „dass ich mich nicht einmal mehr an den ersten Entwurf erinnern kann“. „Mir ging es einerseits als Historiker um die präzise geschichtliche Darstellung jener Zeit , andererseits aber auch um die Darstellung der emotionalen Seiten der erfundenen Figuren. Als das Konzept stand, brauchte er fürs Schreiben des annähernd 500 Seiten umfassenden Werkes dann nur noch vier Monate.“ Eine Zeit allerdings in der er sich, weil er sich sehr intensiv in seine Figuren hineinversetzte, psychisch praktisch in permanentem Ausnahmezustand befand. Denn die Emotionen, die in der Arbeit des Historikers keinen Platz haben, die durfte er in seinem zweiten Beruf als Literat „ausleben“.

Im ersten Teil der Lesung stellte er einen Teil der Protagonisten, die 1944 „Unter der Drachenwand“ am Mondsee auf das Ende des Kriegs hofften, vor. Da war die Begegnung von Veit Kolbe, dem verwundeten Soldaten, der nach 1500 Kriegstagen „genug vom Seehundaroma“ hatte und oft „nervöse Anfälle“ bekam, die heute als posttraumatische Belastungsstörung bezeichnet werden. Dabei tauchten dann Bilder in seinem Kopf auf von Partisanen, die ihr eigenes Grab schaufeln mussten und von Leichenbergen, die die Wehrmacht im Osten hinterließ.

Da war die Lehrerin, die allein für 35 Mädchen aus Wien in dem Verschickungslager Schwarzindien verantwortlich ist und Kolbes Annäherungsversuche brüsk abweist. Da ist die Darmstädterin Margot und ihr wenige Wochen altes Kind. Die spontan einen österreichischen Soldaten geheiratet hat, nur um von zu Hause weg zukommen.

Geiger hat bewusst Darmstadt als ihre Heimat gewählt: Die Stadt wurde am 11. September (!) 1944 von Bombern der Alliierten praktisch dem Erdboden gleichgemacht. Wie grausam der Krieg ist, beschreibt Margots Mutter in ihren Briefen an die Tochter. „Krieg reißt alles auseinander, Familien Freundschaften und auch Ehen,“ kommentiert Geiger diese menschengemachte Grausamkeit.

Und da wäre Oskar Meyer, ein ehemaliger Nachbar von Veit Kolbe in Wien, Jude.

Dieser erkennt die gefährliche Situation für sich und seine Familie in Wien zu spät.

Geiger las in seiner zweiten Lesung aus den Briefen von Oskar Meyer und wie dessen Leben nach der Flucht nach Ungarn und dem Verschwinden von Frau und Kind endgültig aus den Fugen gerät.

In der dritten Passage, die Geiger bei der Lesung vorträgt, geht es um die Beziehung von Veit und Margot: Diese sei der erste Mensch, der nicht versucht ihn zu erziehen, gebe ihm Selbstbewusstsein und lässt ihn seine Zerrissenheit fast vergessen. „Bei einer Bekanntschaft muss es klappen, bei uns klappte es sehr gut,“ sagt Margot über ihre Beziehung.

Er lege als Künstler großen Wert auf soziale Beziehungen, sagte der Autor nachdem er das Buch zugeklappt hatte und intensiven Beifall erhalten hatte. Als Autor empfand er die Zeit, in der nichts los war zwar als angenehm, wären da nicht die Existenzängste gewesen, plauderte er ein wenig über seinen Werdegang mit allen Höhen und Tiefen. Über seine Arbeitsweise sagte er: „Ich kenne jedes Wort des Romans: Während der Schreibphase setzte ich mich morgens um sechs auf den Schreibstuhl, fiel dann am Abend todmüde ins Bett und träumte in Worten.“

Die Korrespondenz aus dem Mädchenverschickungslager Schwarzindien, das es wirklich gab, habe er für 10 € auf dem Flohmarkt erworben.

Die 600 Meter abfallende Drachenwand selbst sei tatsächlich so beeindruckend: Deren Schatten sei sogar auf Google-Maps erkennbar und sorgt dafür, dass der Mondsee an Dreiviertel des Tages keine Sonne sieht. Geiger verweist auf Oskar Meyer, der wie die Einwohner von Mondsee 1944 ebenfalls im Schatten lebt und er diesen als bedrohlich empfindet. „So ist der Krieg 1944 ins private eingedrungen.“

Mit den damaligen Ängsten sei auch die Corona-Pandemie vergleichbar. Denn die Zahl der Corona-Toten weltweit liege inzwischen im Bereich der Spanischen Grippe und in der Nähe des Ersten Weltkrieges. „Tote haben keine Stimme,“ dies gelte für damals wie für heute. und zum Thema Impfen: „Es geht nicht um persönliche Überzeugungen, sondern um Solidarität!“

„Mein Buch „Unter der Drachenwand“ hat inzwischen ein eigenes Leben: Es wurde z.B. in Nordrhein-Westfalen zum Abiturstoff.“ Über die Preisverleihung sagte er:„Es werden nicht nur Preise verliehen, es werden Beziehungen geknüpft.“

Am Montagvormittag besuchte der frischgebackene Friedrich-Schiedel-Literaturpreisträger Arno Geiger auch noch zu einer Lesung das Salvatorkolleg.

Bericht und Bilder Uli Gresser