Bad Wurzach - Das altehrwürdige Wurzacher Rathaus steht zur Renovierung heran. Dabei rückt der in den 1960er-Jahren angebrachte Bilder-Fries in den Blick, in dem wichtige Stationen der Stadtgeschichte dargestellt sind. Es gibt Überlegungen, von einer Sanierung aus Kostengründen Abstand zu nehmen und den Fries abzuschlagen. Die Bildschirmzeitung hat den aus Hauerz stammenden Kunsthistoriker Herbert Eichhorn um seine Einschätzung gebeten. Eichhorn ist ein Fachmann gerade für grafische Elemente; von 2005 bis 2019 hatte er das Kunstmuseum Reutlingen mit seiner umfassenden Grafiksammlung im Spendhaus geleitet. Er schreibt:

Amerika war noch nicht entdeckt, als die Wurzacher Bürgerschaft im Jahr 1482 ihr eindrucksvolles Rathaus fertigstellte. Es dient der Stadt auch über ein halbes Jahrtausend später noch immer als Verwaltungssitz. Über Jahrhunderte hatte es daneben aber auch andere Funktionen. Es gab Ladengeschäfte. Hier wurde die begehrte Wurzacher Leinwand gelagert und gehandelt.

Ein Bauwerk mit Geschichte

Das Rathaus wurde 1525 von den aufständischen Bauern umlagert, bevor diese wenige Tage später auf der Bleiche unterhalb des Leprosenhauses durch das vom „Bauernjörg“ befehligte Heer des Schwäbischen Bundes vernichtend geschlagen wurden. Hundert Jahre später erlebte das Rathaus im Dreißigjährigen Krieg dann die verschiedenen Plünderungen etwa durch die Schweden. Und es herrschte wieder Krieg, als im Sommer 1800 gegenüber im Schlosshof der Wurzacher Erbgraf Leopold erstochen wurde.

Es steht wieder eine Renovierung an

Es hat also einiges erlebt, das Wurzacher Rathaus, und verdient schon allein dadurch besondere Aufmerksamkeit. Am 16. Januar hat sich der Ausschuss für Technik und Umwelt des Bad Wurzacher Gemeinderates wieder einmal mit ihm beschäftigt. Die Bildschirmzeitung und die Schwäbische Zeitung haben darüber berichtet. Es steht wieder eine Renovierung an, wie so oft in der Geschichte des Gebäudes. Nach dem Dreißigjährigen Krieg musste das Rathaus zum Beispiel 1671, 1688 und 1702 renoviert werden. Im vergangenen Jahrhundert war die Umgestaltung von 1963/64 unter Bürgermeister Georg Hirth die wichtigste Baumaßnahme.

Probleme mit Feuchtigkeit, Heizung und Elektrotechnik

Diesmal muss die Feuchtigkeit im Sockelgeschoss und in den Fassaden angegangen werden. Außerdem steht die Erneuerung von Heizung und Elektrotechnik an. Bei einem Bauwerk von solch historischer Bedeutung spricht natürlich auch der Denkmalschutz ein Wörtchen mit. Aber nicht nur deswegen erfordern die anstehenden Maßnahmen einen erheblichen finanziellen Aufwand. Deshalb werden sie in verschiedene Bauabschnitte aufgegliedert.

Überlegungen, den Bilderfries zu entfernen

Was einen allerdings besorgt aufhorchen lässt, sind Überlegungen der Verwaltung, am Rathaus den Bilderfries in Sgraffito-Technik von 1963 zu entfernen. Hier hoffe man darauf, dass das Denkmalamt den Fries nicht als schutzwürdig einstufe.

Diese Erwägungen überraschen dann doch, denn die Bildfolge ist weiterhin ein attraktiver Blickfang. Auch scheint sie nach dem ersten Eindruck weitgehend intakt. Bei näherem Hinsehen entdeckt man aber dann doch einzelne Schadstellen. Die Feuchtigkeit, die offensichtlich in den Mauern sitzt, macht auch dem sechs Jahrzehnte alten Kunstwerk zu schaffen.

Eine Bildfolge zur Geschichte der Stadt

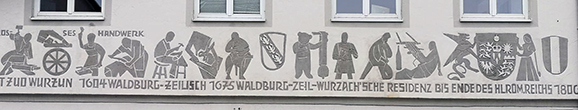

Der Fries prägt die Gesamterscheinung des Gebäudes und damit dieses zentralen Platzes der Stadt entscheidend mit. Er gibt dem Rathaus Gesicht und Charakter. Sein Thema ist die Geschichte der Stadt, die mit figurativen Szenen, mit Wappen und mit Schrift nachvollzogen wird. Zeitlich spannt sich der Bogen von den ersten Erwähnungen im 13. Jahrhundert bis zur Verleihung des Bad-Titels im Jahr 1950. Zur Schloßstraße hin finden sich zum Beispiel das Stauferwappen, die verschiedenen historischen Vorstufen des heutigen Stadtwappens mit dem Krebs sowie das prachtvolle Wappen von Waldburg-Zeil-Wurzach. Die Vertreter der Zünfte und Handwerker werden in vielen typischen Arbeitssituationen dargestellt. Das Spektrum reicht vom Metzger über den Schmied und den Gerber bis zum – für den Wohlstand der Stadt besonders wichtigen – Weber.

Aufbruchsgeist und Optimismus werden greifbar

Während hier stolz auf die lange Geschichte der Stadt zurückgeblickt wird, ändert sich zur Marktstraße hin die Thematik. Hier werden der Aufbruchsgeist und der Optimismus der 1960er-Jahre greifbar. Zwischen dem baden-württembergischen Landeswappen und dem Stadtwappen geht es in den Szenen um Bildung und das Schulwesen sowie um den Aufschwung des Kurwesens.

Krebse als Schildhalter

Mit einem Augenzwinkern wird auch das neue Stadtwappen gewürdigt. 1962 hatte der Stadtrat beschlossen, das Wappen dem ältesten Siegelbild von 1335 mit dem aufgerichteten Krebs anzugleichen. 1966 wurde dieses Wappen dann der Stadt schließlich auch ganz offiziell verliehen. Während aber etwa beim Landeswappen ganz korrekt Hirsch und Greif als Schildhalter auftreten, wird das Stadtwappen scheinbar offiziös von zwei Krebsen gehalten.

Die Sgraffito-Technik

Die Kratzputztechnik des Sgraffitos ist uralt. Sie erfreute sich vor allem in den ersten Nachkriegsjahrzehnten großer Beliebtheit, und zwar sowohl bei öffentlichen als auch privaten Auftraggebern. Der Wurzacher Fries mit seinen stark abstrahierten, holzschnitthaften Figuren und seiner einheitlichen Farbigkeit – heute grau, ursprünglich ochsenblutrot – ist dabei ein besonders qualitätvolles und bis heute ansprechendes Beispiel. Seine Formensprache hebt sich auch deutlich ab von stärker zeitgebundenen oder eher rückwärtsgewandten Gestaltungen andernorts.

Nähe zu HAP Grieshabers „Sturmbock“

Formal fühlt man sich sogar etwas an ein Hauptwerk der Kunst am Bau im Südwesten erinnert, nämlich an HAP Grieshabers „Sturmbock“; für den Neubau des Reutlinger Rathauses schuf der Künstler 1965 eine vergleichbare Bildfolge mit Szenen aus der Stadtgeschichte. Der 12 Meter lange Stamm mit seinen 14 Holzreliefs fand dann im Foyer des Ratsgebäudes seinen Platz und ziert bis heute diese „gute Stube“ der Stadt Reutlingen.

Künstlerisch gestaltete Fassaden

Dass Rathäuser außen mit allegorischen Szenen oder mit Szenen aus der Stadtgeschichte geschmückt werden, dafür gibt es Beispiele aus vielen Jahrhunderten. Viele kennen sicher das Ulmer Rathaus. An dessen Fassaden gibt es Wandgemälde von 1540 mit Szenen aus der Antike und dem Alten Testament und solche aus der Zeit um 1900 mit Szenen aus der Stadtgeschichte.

Oder wenn wir in eine ganz andere Richtung schauen: Was wäre eine Stadt wie Oberammergau ohne die herrliche Lüftlmalerei aus dem 18. und 19. Jahrhundert an vielen Häusern! Sowohl in Ulm als auch in Oberammergau müssen diese Fassadenmalereien natürlich alle paar Jahrzehnte aufwändig restauriert werden. Dort käme wohl trotzdem niemand auf die Idee, diesen pflegebedürftigen Schmuck einfach abzuschlagen und durch einen pflegeleichteren Putz zu ersetzen.

Entfernung des Frieses wäre ein großer Verlust

Nun ist die ehemalige Residenz am Ried natürlich keine stolze Reichsstadt oder wohlhabende Holzbildhauergemeinde. Aber vielleicht sollten Verwaltung und Stadtrat in Bad Wurzach doch noch einmal überlegen, ob sie dieses Kunstwerk wirklich zerstören wollen. Seit 60 Jahren bestimmt der Bilderfries das Erscheinungsbild der „Visitenkarte der Stadt“ (Stadtrat Heinrich Vincon) eben maßgeblich mit. Seine Entfernung wäre ein großer Verlust.

Schlechtes Beispiel für private Hausbesitzer

Mit der Zerstörung des Bilderfrieses ginge die Stadtverwaltung außerdem auch vielen privaten Hausbesitzern mit schlechtem Beispiel voran. Auch dort steht hier und da die Frage an, wie man mit ähnlichem Fassadenschmuck aus der Vergangenheit umgehen soll. Natürlich entstehen Mehrkosten durch eine Erhaltung der Bildfolge. Aber vielleicht ließe sich für ein solches Projekt auch Unterstützung von dritter Seite finden, etwa von der rührigen Denkmalstiftung Baden-Württemberg oder sogar von privaten Sponsoren.

Wurzach-Krebs und Riesenhummer

Vielleicht hilft den Stadtherren und Stadtherrinnen ja ein Blick auf die Fortführung des Frieses an der dritten Seite des Rathauses. Dieser Teil hin zu einem von der Marktstraße abgehenden Gässle wird gern übersehen. Dort findet sich folgender Merkspruch: ES ZWICKE / DICH DER / HIMMEL GEBS / NUR SO EIN / KLEINER WURZACH- / KREBS. DENN ES GIBT / NOCH GRÖSSRE NUM- / MERN – DENKE AN DIE RIES- / SENHUMMERN.

Vielleicht erweist sich – ganz unabhängig von den Vorgaben der Denkmalpflege – nach weiterem Nachdenken die Erhaltung und Restaurierung des Bilderfrieses doch nicht als der nicht zu bewältigende Riesenhummer, sondern als ein beherrschbarer Wurzach-Krebs.

Text und Fotos: Herbert Eichhorn

Text des Bilderfrieses zur Schloßstraße hin:

FETTE ZUNFT GROS-SES HANDWERK

1273 OPPIDUM WRZUN (Oppidum = Landstadt)

1333 WALDBURIGSCHE STAT ZUO WURZUN

1604 WALDBURG-ZEILISCH

1675 WALDBURG-ZEIL-WURZACH’SCHE RESIDENZ BIS ENDE DES HLRÖM. REICHS 1806

Verschmitzt: der Merkspruch im Gässle.

Leider ist derzeit nicht bekannt, wer der Verfasser der Texte ist und von wem das Sgraffito stammt.

Das Wurzacher Rathaus wurde anno 1482 erbaut. Der über zwei Seiten gehende Bilderfries wurde 1963 angebracht. Einst war der Fries rot gefasst.

Anfang der 1980er: Am Gumpigen Donnerstag wird Bürgermeister Helmuth Morczinietz von den Narren – links Zunftmeister Karl Fimpel (Kafi) – seines Amtes enthoben; anlassgerecht trägt er nun einen Strohhut. Im Hintergrund sieht man den rot eingefärbten Rathaus-Fries. Archivbild: Uli Gresser