Bad Wurzach - Der Verein der Freunde und Förderer des Leprosenhauses hatte am Sonntagmorgen (25.9.) mit Volker Sonntag, dem Kurator der am Freitag im Roten Haus in Meersburg eröffneten Ausstellung „Sepp Mahler Ins Offene“, und Dr. Uwe Degreif, Historiker und Kunstexperte, zu einem Gespräch über Werk und Leben Sepp Mahlers sowie dessen Bezug zur Gegenwart in die Leprosenhauskapelle eingeladen.

Das Klarinetten-Quartett mit Sophia Längst, Pia Bischofberger, Samuel Herdrich und Georg Stankalla, das für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte, eröffnete die Veranstaltung, ehe der Vereinsvorstand Bernhard Maier die beiden Referenten und die Gäste, darunter auch die Tochter des Künstlers, Adelgund Mahler, willkommen hieß. Maier erläuterte auch mit wenigen Worten den Titel der Veranstaltung und der Ausstellung in Meersburg: „aktuell“ werde hier im Sinne von gegenwartsnah, modern, akut verwendet und nicht etwa als „neumodisch oder angesagt“.

Volker Sonntag eröffnete seinen Vortrag mit dem ersten Foto von der Erde, aufgenommen von einem Astronauten einer der ersten Apollo-Missionen. Es eröffnete erstmalig einen Blick von außen auf die Erde und zeigte sie wie eine kleine Murmel (O-Ton Sonntag). Eine göttliche Schöpfung, die vor 45 Millionen Jahren aus einem Feuerball entstanden ist.

„Nach dem Zweiten Weltkrieg begann das Zeitalter des Menschen, denn ab diesem Zeitpunkt gestaltete der Mensch die Natur“ – mit all seinen erschreckenden Auswüchsen. Was Sonntag mit diversen Bildern belegte: Die Hälfte aller Arten auf der Erde wurden zerstört, die Natur ausgebeutet. Als Mahler 1901 geboren wurde, lebten auf der Erde eine Milliarde Menschen, heute sind es acht Milliarden.

Sepp Mahler habe das Göttliche gespürt, war überzeugt, seine künstlerische Gabe von Gott erhalten zu haben. „Diese Erfahrung des Göttlichen ist den Menschen von heute verlorengegangen“, meint Sonntag.

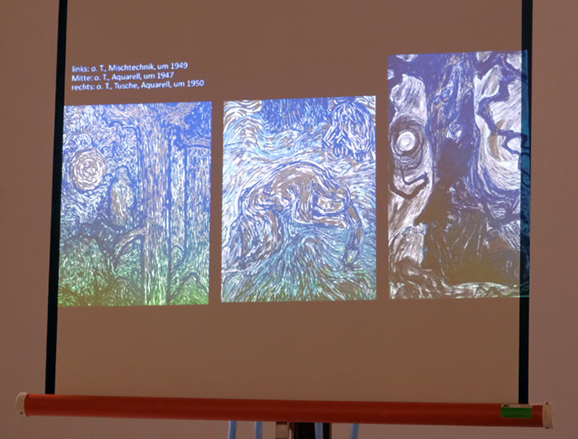

Stark von Vincent van Gogh beeinflusst, schuf Sepp Mahler seine Baumbilder. Bäume werden in vielen Kulturen verehrt, sie sind unsere erweiterten Lungen. Heute werden Urwälder abgeholzt und durch Monokulturen ersetzt.

„Mahler hatte ein anderes Verhältnis zur Natur, war überzeugt, dass der Technikwahn die Menschen verformt.“ Exemplarisch zeigt sich das an den Bildern von Torfarbeitern, die er bereits mit 15 Jahren zeichnete und den späteren Darstellungen, als sich seine menschlichen Formen immer mehr den kantigen Formen der Maschinen annäherten.

Sepp Mahler sei aus der Pole-Position ins Leben gestartet, sprich aus gehobenem Bürgertum: Der Vater war der Direktor des Torfwerkes. Aber schon früh brach er seine Zelte in der Heimat ab, „hat man erst Besitz, ist´s mit der Freiheit vorbei.“ Also begibt er sich auf Vagabunden-Tour, will die Trennung von Mensch und Natur aufheben. Er arbeitet auf einem Fischereischiff in Norwegen und macht noch viele andere Gelegenheitsjobs, das alles, um die Perspektive von „ganz unten“ wahrzunehmen. Er sammelt Erfahrungen als politisch Geächteter, landet sogar im Gefängnis. Er malt die „Menschen im Schatten“.

Oft beklagten Besucher seiner Ausstellungen heute, die Bilder würden sie „runterziehen“. Das sei ganz im Sinne von Sepp Mahler: Denn seine Bilder sollen betroffen machen. Denn wir heutigen Menschen wollen das Leid nicht sehen: Etwa das der Näherin: Das von ihr hergestellte Produkt wird dreimal getragen und landet dann am Ende auf einer Giftmülldeponie in Ghana oder Bolivien.

Die in seinen Bildern vorkommende Figur des Wanderers ist Sinnbild für Flüchtlinge: Zu Sepp Mahlers Lebzeiten waren dies die Heimatvertriebenen aus den deutschen Ostgebieten. Ganz aktuell sind es die Flüchtlinge aus Afrika und der Ukraine, die derzeit nach Deutschland kommen.

Und auch das wird aus dem Werk Sepp Malers deutlich: Der Mensch zieht in der Beziehung Mensch – Natur den Kürzeren. Wenn heute der Mensch wandert, etwa auf dem Jakobsweg, sucht er neue Wege, ist auf der Suche nach einer Neuausrichtung.

Mit markigen Worten eröffnete Dr. Uwe Degreif seinen Vortrag: Er werde ein wenig Wasser in den Wein gießen. „Ich befürchte, Sepp Maler wird zum Propheten des geplanten Biosphärengebietes ernannt.“

Degreif ging auf die Veränderung Mahlers Werke nach seiner Vagabunden-Zeit, also nach 1929, ein. Mahler sei überzeugt gewesen, „alle Landschaft ist Gebiet, unter dem Menschen liegen“. Dies rücke ihn in die Nähe der germanischen Mythologie. Der Hang zum Germanischen sei um 1930 sehr verbreitet gewesen, dies erkläre auch die in Mahlers Werk häufig vorkommende Mensch/Baum-Verbindung, etwa beim Bild eines Mammutbaumes mit biblischem Alter und mit seinem ausladenden Wurzelwerk. Ab 1943, mit Frau und Tochter, kommen etwa die Kinder aus dem Baum. In der Nachkriegszeit verändert sich seine Bildsprache und die Motive ein wenig: Torfarbeiter ähneln Moorgeistern, Riedbäume werden zu Ahnenbäumen. In den 1950er Jahren lautet sein Credo: „Alles ist eins, Stoff der Natur.“ Mitte der 1960er Jahre, als er finanziell besser gestellt ist und seine Werke häufiger ausgestellt werden, verändert sich sein Blick auf die Welt stark, das Reich der Toten ist verschwunden. „Gott ist Natur“, heißt es ab dieser Zeit. Dennoch sei Sepp Mahler zeitlebens der nordischen Mythologie verbunden geblieben, diesen historischen Aspekt gelte es zu beachten.

Nach dem Vortrag von Degreif ergriff Volker Sonntag wieder das Wort und sagte: „Lebendig werden die Werke erst durch die Begegnung mit dem Betrachter. “ Er als Pädagoge habe dafür einen anderen Ansatz als etwa der Kunstwissenschaftler Degreif, der mehr faktenorientiert vorgehen müsse. „14 Betrachter ergeben 14 Perspektiven“, meinte dieser dazu.

Eine Besucherin fragte Degreif, ob es konkrete Hinweise in seinen Schriften auf die Nähe Sepp Mahlers zum Germanentum gebe. Dies sei nur in einigen Gedichten ersichtlich. Volker Sonntag wiederum stellte die Universalität Mahlers heraus, woraus auch keine Festlegung auf irgendeine Religion bzw. Ideologie möglich sei.

Degreif verteidigte Sepp Mahler auch dagegen, ihn in die Nähe der Nazis zu rücken. Denn diese hätten das Germanentum gekapert, wollten es antichristlich verwenden.

Sonntag und Degreif näherten sich zwar von verschiedenen Positionen dem Leben und Werk Sepp Mahlers, begegneten diesem aber mit dem größten Respekt.

Text / Fotos: Uli Gresser

Siehe auch Bericht über die Ausstellungseröffnung in Meersburg

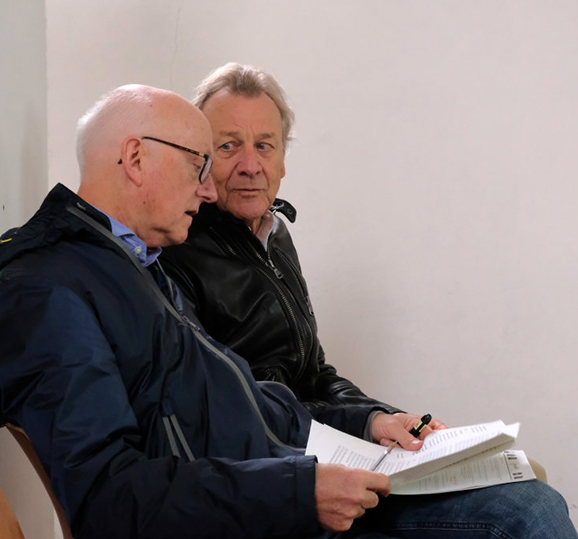

Einander gewogen, aber nicht immer einer Meinung: die beiden Sepp-Mahler-Experten Uwe Degreif (vorne) und Volker Sonntag.

Bernhard Maier, der Vorsitzende des Leprosenhaus-Vereins, bei der Begrüßung.

Das Klarinetten-Quartett mit Sophia Längst, Pia Bischofberger, Samuel Herdrich und Georg Stankalla umrahmte die Sepp-Mahler-Stunde.

Bäume – in Mahlers Kunst zentrale Objekte.