Reute (dbsz) - Im Alter von 84 Jahren ist Schwester Ludwina gestorben. Im Dezember 2022 war sie aus ihrem letzten Wirkungskreis, dem Hospiz St. Martin in Stuttgart-Degerloch, ins Mutterhaus nach Reute heimgekehrt. Die Franziskanerin hatte bis 2008 im Krankenhaus Bad Waldsee als liebevolle Begleiterin von Sterbenden und Trauernden gewirkt – 16 Jahre lang. Zuvor war sie lange Jahre im EK in Ravensburg als Krankenschwester und MTA tätig gewesen. 1961 war Maria Theresia Bühler (so ihr Geburtsname) bei den Franziskanerinnen von Reute eingetreten. Aus Anlass ihres Todes publizieren wir einen Artikel aus dem im Jahre 2007 erschienenen Buch „Menschenskinder – Notizen aus Oberschwaben“, in dem Gerhard Reischmann Schwester Ludwina beschreibt:

Man hat selten Gelegenheit, Schwester Ludwina zu hören. Dabei ist sie leutselig und hält gerne mal zu einem Schwatz auf der Straße an, wenn sie mit dem Fahrrad vom Krankenhaus kommt. Das Bild der radelnden Klosterfrau mit dem wehenden Schleier ist den Waldseern so vertraut wie die Türme von St. Peter und der Stadtsee. Aber über ihre Arbeit spricht die Franziskanerin öffentlich nicht oft. Und sie lässt sich bei ihrer Arbeit nicht fotografieren. Nur bei Rupert Leser macht sie eine Ausnahme: Sie weiß, der feinfühlige Bildberichter achtet den Persönlichkeitsschutz der von ihr betreuten Menschen. Schwester Ludwina begleitet Sterbende. Und sie hat in Dr. Thomas Sapper, dem Chef der Inneren Abteilung des Bad Waldseer Krankenhauses, einen medizinischen Partner gefunden, dessen Mitempfinden und Mittun außergewöhnlich ist. Im Januar 2002 haben die beiden beim Landfrauentag im Kloster Reute über den „Waldseer Weg“, Sterbende zu begleiten, gesprochen.

Zwei Stunden lang verfolgen die 150 Frauen gebannt die Ausführungen von Dr. Sapper und Schwester Ludwina. Immer wieder bricht die Ordensfrau die ernste Stille auf. Es ist wohl derselbe Mutterwitz, dieselbe Heiterkeit, mit der Schwester Ludwina ihre Todkranken tröstet. Einmal, erzählt sie, habe sie einer Sterbenden ein Glas Sekt gegeben. Mit dem Röhrle habe die Frau das Glas ausgenippt und geflüstert: „Dann komme ich ja betrunken an.“ Schmunzeln im Saale.

Doch dann wird es wieder ganz ernst. „Der Schrei nach aktiver Sterbehilfe“, sagt Schwester Ludwina, „ist in Deutschland sehr laut.“ „Ich will ja niemand zur Last fallen“ sei ein Satz, den sie oft höre. Das Band zwischen den Generationen sei nicht mehr intakt, die Großfamilie nicht mehr existent. Es sei unglaublich, wieviele Menschen in Deutschland in ihrer letzten Lebensphase völlig allein gelassen seien. Die kleinen Wohnungen, die rastlose Berufstätigkeit der Jungen – es fehle an Raum und Zeit, sich auf das Sterben der Alten einzulassen. Kein Wunder sei es da, dass immer wieder nach der Todespille, dem Trank oder der Spritze verlangt würde. „Doch die kriegen sie bei uns nicht.“ Auf derartige Anfragen sage sie immer: „Wir geben es Ihnen nicht, weil wir Sie gern haben. Wenn Sie wollen, werden wir Sie begleiten.“ Der „sanfte“, der „schöne“ Tod, was Euthanasie wörtlich bedeute, sei eine Lüge.

Schwester Ludwina, Dr. Sapper, das Pflegeteam, sie alle wollen helfen, dass der Sterbende seinen letzten Weg eigenverantwortlich und bewusst gehen kann. Eine Lebensverlängerung unter Einsatz aller technisch-medizinischer Mittel – das ist nicht die Philosophie des jugendlich wirkenden Arztes, der die „Innere“ in Bad Waldsee seit 1999 leitet.

"Sterbebegleitung braucht Zeit"

Sterbebegleitung brauche Zeit. Und es brauche die Wahrheit am Krankenbett. Eine typische Bitte der Familienangehörigen, sagt Dr. Sapper, laute: „Sagen Sie es dem Vater, sagen Sie es meinem Mann nicht!“ Schwester Ludwina fragt: „Wie will man es selbst einmal haben, will man mit der Ungewissheit leben?“ Und Dr. Sapper bekräftigt: „In solchen Dingen darf nicht die Lüge zwischen den Beteiligten stehen.“ Da brauche es das offene Wort – zur gegebenen Zeit.

Sapper, früher selbst einmal ein Krankenpfleger, hat offenbar einen sehr kollegialen Führungsstil. In seinem Team gibt es keine Informationshierarchie, da gilt: gleicher Wissensstand für alle. Auch das schafft eine Atmosphäre des Vertrauens.

Seelsorge braucht Zeit, sagt Dr. Sapper, und das ist wohl das Hauptmedikament, das neben aller medizinischer Versorgung im Bad Waldseer Krankenhaus verabreicht wird. Dabei sein, einfach da sein, die Hand halten, Musik einlegen, zuhören, sich auch zu seiner Hilflosigkeit bekennen – das ist schon viel von dem Trost, den Schwester Ludwina spendet. Oft ist sie auch Brückenbauerin zu den Angehörigen, wenn Gesprächsbarrieren bestehen. Manchmal darf ein Sterbender in den letzten Wochen die ganze Anerkennung, die ganze Dankbarkeit erfahren, die er in 30 Jahren nicht bekommen hat.

Es gebe auch Fälle, wo es zu einer Versöhnung nicht komme. „Manches muss man mitnehmen“, sagt die Krankenhausseelsorgerin. „Gott schließt den Kreis auch da, wo wir glauben, dass einer ausgeschlossen ist.“ Aus ihrer langjährigen Erfahrung als Begleiterin Sterbender („Die reichste Zeit meines Lebens. Ich werde beschenkt.“) weiß sie: Man geht leichter, wenn man den Ausgleich schafft, mit dem Bruder, mit dem man seit 20 Jahren nicht mehr spricht, mit dem Nachbarn, mit dem man in Fehde liegt. „Bestellen Sie das Haus rechtzeitig.“

Plötzlich steht eine Frau aus der Zuhörerschaft auf. Mit bewegenden Worten schildert sie, wie ihre sterbende Mutter im Krankenhaus Bad Waldsee umsorgt worden ist. Thomas Sapper kommt vom Podium herab und umarmt die Frau.

„Wer Sterbehilfe nicht will, der muss für optimale Sterbebegleitung sorgen.“ Ein Plakat mit diesem Text hatte Dr. Thomas Sapper für den Vortrag vor den Landfrauen mitgebracht. Der Arzt erläuterte auch die rechtlichen Seiten der Problematik und nannte das Beispiel des Hirntoten, der an der Beatmungsmaschine hängt und künstlich ernährt wird. „Die einen sagen, er ist noch am Leben, die anderen sehen nur noch ein Vegetieren. Muss man die Maschinen laufen lassen, bis nichts Menschenwürdiges mehr da ist?“, fragte Dr. Sapper in die Runde und gab als Antwort: Ein sorgfältig abgewogener Abbruch einer derartigen „Behandlung“ – passive Sterbehilfe also – sei legitim, sei juristisch einwandfrei und menschlich geboten. Schwester Ludwina fügte hinzu: „Es ist nicht einfach, abzustellen.“ Und: „Man muss auch sterben lassen.“ Von dieser passiven Sterbehilfe – dem Absehen von einer künstlichen Lebensverlängerung – zu unterscheiden ist die aktive Sterbehilfe, bei der der Arzt in den Sterbeprozess eingreift. Wenn man in der Endphase Schmerzmittel verabreiche, kombiniert unter Umständen mit Beruhigungsmitteln, dann könne dies möglicherweise lebensverkürzend wirken. Diese – indirekte – Form einer aktiven Sterbehilfe sei juristisch einwandfrei, erläuterte Dr. Sapper. Nicht erlaubt ist in Deutschland – im Unterschied etwa zu den Niederlanden – die direkte aktive Sterbehilfe. Den Schierlingsbecher reichen, die Todesspritze setzen – das ist verboten.

In der engagierten Diskussion ging es um das Sterben zu Hause (betreut etwa durch die Hospizgruppe Bad Waldsee), um die Zeit danach (in Bad Waldsee hat sich unter Leitung von Schwester Ludwina und Pfarrerin Katharina Rilling von der Evangelischen Gemeinde eine Trauergruppe gebildet), um Organspenden und um die Patientenverfügung (Patiententestament). Obwohl Schwester Ludwina in ihrer liebevoll-heiteren Art schon mal sagen kann, „im Krankenhaus Bad Waldsee zu sterben ist nicht das Schlechteste“, hatte sie einen innigen Wunsch: Ein kleines Hospiz, ein oder zwei Zimmer, angegliedert zwar an das Krankenhaus, aber doch jenseits von Krankenhaus-Atmosphäre, das wäre was!

Im August 2004 ist ihr Wunsch in Erfüllung gegangen.

Am Krankenbett: Dr. Thomas Sapper und Sr. Ludwina. RR-Archivbild (2007): Rupert Leser

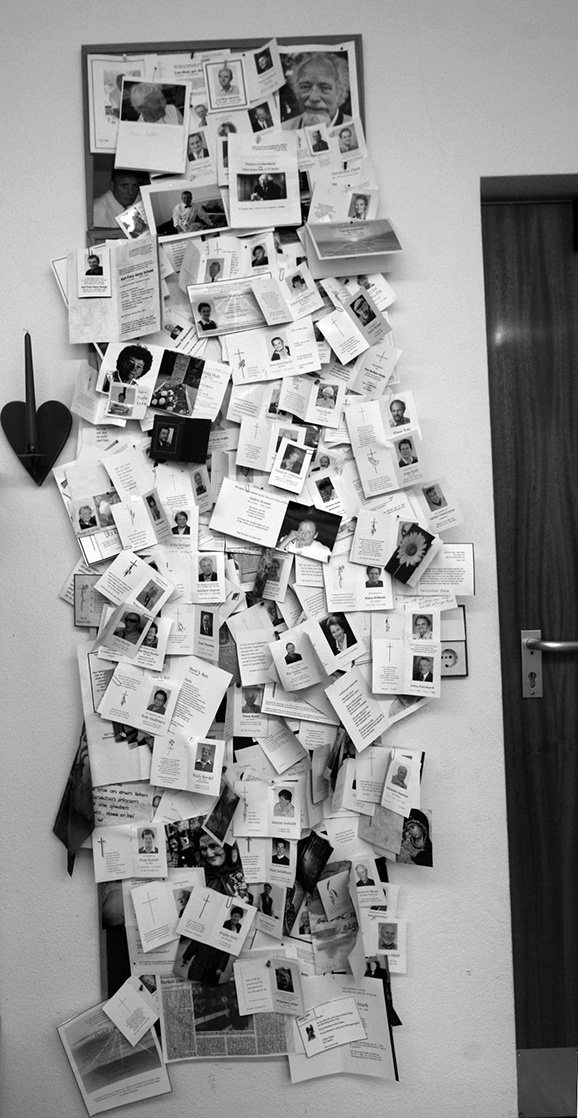

Die Pinnwand im einstigen Büro von Schwester Ludwina im Waldseer Krankenhaus: Sterbebildchen erinnerten an die von ihr Begleiteten. An jeden, an jede hatte sie intensive Erinnerungen. „Diese Frau da“, erzählte sie und zeigte auf eins der Bildchen, „hat auf dem Totenbett ein Gebet formuliert, das im Trauergottesdienst gesprochen werden sollte. Ich habe es auf einer Serviette notiert.“ RR-Archivbild (2007): Rupert Leser

Sterben – das ist eines der großen Tabuthemen unserer Zeit. Schwester Ludwina sagte: „Die Begleitung Sterbender, die Auseinandersetzung mit dem Tod, ist d i e Herausforderung für uns als mündige Christenmenschen.“ Diese Auseinandersetzung ging sie zuversichtlich, fröhlich und realistisch an. Sie wusste um die Härten des Lebens, die Verletzungen, die die ihr Anvertrauten mitunter erlitten hatten. Auch ihr eigenes Leben war nicht einfach gewesen: Geboren als älteste Tochter einer Kriegerwitwe in Spaichingen, musste sie mit 14 Jahren schon in die Fabrik, um das Nötigste zum Leben zu verdienen. Zudem galt es die zwei, drei Kühe, das Schwein, die Hühner zu versorgen. Unvergessen ist ihr der Weiße Sonntag 1947. Die Hälfte der Kommunionkinder hatte – wie sie – keinen Vater dabei. Als der Pfarrer das sah, habe er geweint. In der Kirche, beim Weißen Sonntag. Das Kloster gab ihr Heimat. 30 Jahre war Ludwina Röntgenassistentin im EK in Ravensburg. Dann fand sie ihre eigentliche Berufung: Sterbebegleiterin in Bad Waldsee. RR-Archivbild (2007): Rupert Leser