OCHSENHAUSEN. Frank Heckelsmüller ist der Enkel von seinem „Romanhelden“ Franz Fricker. Der 45-jährige Geschichtslehrer hat seinen Großvater Franz, der 1967 starb, nie erlebt und auch seine Großmutter kannte er nur als Kleinkind, sie starb 1980. Es war für ihn Ansporn, sich mit dem Leben seiner Großeltern und dem Schicksal dieser Generation auseinanderzusetzen. Eine Generation, die als Erwachsene zwei Weltkriege durchlitt und aus der Kaiserzeit, durch die Diktatur zur Demokratie fand. Ein Leben in der permanenten Katastrophe mit „Happy End“, aber auch ein Leben „kleiner Leute“ mit dem kleinen Glück im Alltag.

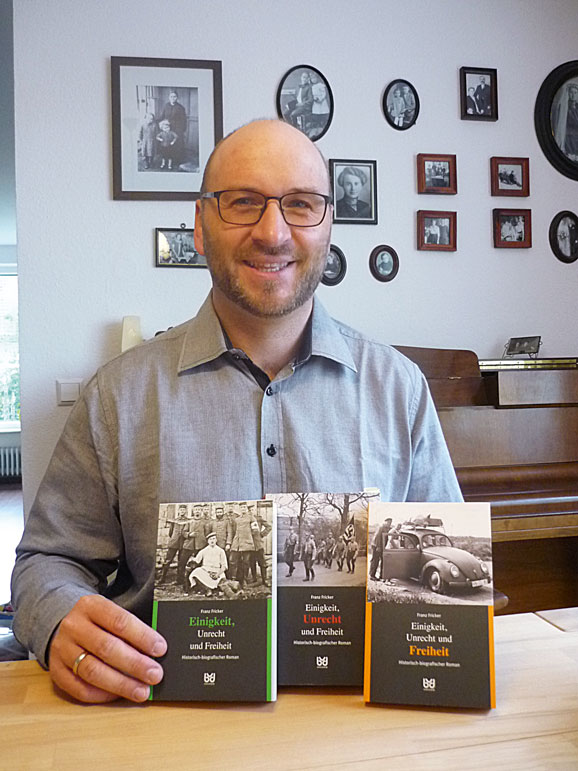

Frank Heckelsmüller und sein Lebenswerk: Das Leben seiner Großeltern in drei Bänden.

Herr Heckelsmüller, hat die viele Arbeit an der Biografie Ihres Großvaters auch Sie verändert und wenn ja wie?

Das würde ich schon sagen. Wenn man einmal zehn Jahre lang einen großen Teil seiner Freizeit einem solchen Projekt gewidmet hat, geht das wohl kaum spurlos an einem vorbei. Vor allem ist in mir der Respekt gegenüber meinen Großeltern gewachsen, die – trotz der Irrwege und Verfehlungen ihrer Generation – ganz andere Herausforderungen zu überstehen hatten als wir uns das heute vorstellen können. Wenn es in diesen Tagen seitens Politik und Medien immer wieder heißt, die Corona-Krise sei die größte Herausforderung für unser Land und unsere Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg, dann mag da zwar etwas Wahres dran sein; vergleichbar sind diese beiden Situationen jedoch bei weitem nicht! Und wenn man die Not der unmittelbaren Nachkriegsjahre im besetzten Deutschland betrachtet, wie sie in meinem dritten Buch erfahrbar wird, dann sind wir noch meilenweit von damaligen Verhältnissen entfernt – Gott sei Dank!

Was hat Sie zu der vielen Arbeit motiviert?

Meine 2016 verstorbene Mutter war meine Muse. Sie war eine außergewöhnliche Frau, die es verstanden hat, in mir von Kindesbeinen an das Interesse an der bewegten Geschichte meiner Familie und der untrennbar damit verbundenen Geschichte unseres Landes zu wecken. Immer wieder sagten Freunde und Verwandte zu meiner Mutter, sie solle doch die vielen Erinnerungen, die sie zu erzählen wusste, aufschreiben und für die Nachwelt festhalten. Leider kam sie nicht mehr dazu, aber ich sammelte vieles davon und konnte ihr mit meinem ersten Buch noch eine große Freude machen.

Ich würde sagen, ich kenne ihn jetzt ein stückweit. Durch die Recherchen im Familienarchiv, in Zeitungen und öffentlichen Archiven sowie die vielen Gespräche mit Zeitzeugen aus der Familie und dem Bekanntenkreis ist in meinem Kopf ein Bild seines Lebens entstanden, das ich dann versucht habe, so zu Papier zu bringen wie es sich mir darstellte.

Anders als in frei erzählten Romanen versuche ich mit meinen Büchern so nah wie nur irgend möglich an den Realitäten des Lebens von Franz Fricker dranzubleiben. Deswegen bezeichne ich meine Romane auch als „historisch-biografisch“. Im Nachwort zu Band 3 schreibe ich – in Anlehnung an Henry Miller – „Das Leben ist zwar das, was wir daraus machen – doch die Geschichte hat ein Wörtchen mitzureden.“ Meiner Überzeugung nach war mein Großvater – trotz der historischen Umstände zu seiner Zeit – selbst der Autor seines Lebens. Da wäre es für mich schlichtweg anmaßend, meinen Namen in den Vordergrund zu stellen.

Diese Geschichte wird ja im Präteritum erzählt, so dass der Leser den Ich-Erzähler hört, der im Nachhinein naturgemäß über mehr Wissen verfügt als im Moment der erzählten Handlung. Wir dürfen überdies – auch das haben mir meine Recherchen gezeigt – nicht den Fehler machen, unsere Großeltern zu unterschätzen. Wer die Zeit von 1890 bis 1967 mit all ihren Höhen, Tiefen und Konsequenzen selbst miterlebt, Zeitung gelesen und dann auch Radio gehört hat, brauchte kein Geschichtsstudium, um über einen größeren Überblick zu verfügen als wir das aus heutiger Sicht vielleicht vermuten würden.

In Band 2 habe ich die Faktoren verarbeitet, die maßgeblich zur besonders starken Stellung der Hitlerpartei in Ochsenhausen geführt haben. Zum einen war bereits in den späten 1920er Jahren ein Lehrer in den Ort gekommen, der eine NSDAP-Ortsgruppe gründete und dank seiner gesellschaftlichen und beruflichen Stellung Einfluss auf die Bürger, aber vor allem auch auf die Jugend ausüben konnte. Die Zentrumspartei war im katholisch geprägten Ochsenhausen, das keine nennenswerte Industrie und somit keine Arbeiterbewegung (mit Ausnahme allenfalls des katholischen (!) Gesellenvereins) hatte, lange Zeit nahezu konkurrenzlos und die SPD oder gar die KPD stellte für viele keine Alternative dar. Als mit der Weltwirtschaftskrise ab 1929 die Kritik an den herrschenden politischen Eliten und die Verlustängste der Menschen wuchsen, waren etliche Wähler in einem Dilemma, das die NSDAP, der nach und nach Bürger aus allen Gesellschaftsschichten beigetreten waren, für sich zu nutzen wusste. Die Nationalsozialisten präsentierten sich als Alternative für diejenigen, die Veränderungen wollten!

Mir war immer wichtig, dass meine Bücher weder beschönigen, noch den moralischen Zeigefinger heben. Das ist von den vielen Ochsenhausern, die mit mir über die Bücher gesprochen haben, auch so verstanden und honoriert worden. Zur Ehrlichkeit gehört aus meiner Sicht, dass man die historisch belegbaren Geschehnisse – und beim erwähnten Thema der Synagogenbrandstiftung von Buchau stützen sich meine Bücher auf die gerichtlich festgestellten Sachverhalte aus den Prozessakten von 1947/48 – auch benennt.

Hier von einem Spagat zu sprechen, ist ein durchaus zutreffendes Bild. Die Perspektive des Ich-Erzählers hat mir geholfen, mich in einen Menschen hineinzuversetzen, den ich nie kennengelernt habe und doch war mein Anspruch, kritisch objektiv zu sein. Oberstes Ziel war mir, den Lesern das Leben meines Großvaters und die Geschichte seiner Zeit menschlich bewegend – aber dennoch objektiv – näherzubringen. Ob und inwieweit mir dies schlussendlich gelungen ist, müssen die Leser beurteilen.

‚Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun!‘ Dieses Zitat soll aus dem Munde des irischen Staatsphilosophen Edmund Burke stammen und trifft die damalige Situation wohl zu einem Gutteil. Meine Großmutter Senze ist die stille Heldin meiner Romane, weil sie wenigstens im Kleinen gewagt hat, Widerstand zu leisten. Sie war eine außergewöhnliche Frau, die meinen Großvater sicherlich davor bewahrt hat, sich noch tiefer in den Nationalsozialismus zu verstricken.

Mir hat die Auseinandersetzung mit über 70 Jahren (Lebens-) Geschichte gezeigt, dass unsere Gesellschaft sich dringend davor hüten sollte, vermeintlich simplen Alternativen das Wort zu reden. Wer Band 3 liest, dem wird klar werden, unter welch immensen Kosten, Mühen und Entbehrungen unsere heutige Demokratie und der damit verbundene Wohlstand erst entstehen konnte. Sie leichtfertig zu riskieren ist in Anbetracht der Geschichte unseres Landes zutiefst verwerflich. Deshalb freut es mich, wenn gerade ältere Leser mir sagen, dass sie ihre Jugendzeit im ‚3. Reich‘ und in den Jahren danach in meinen Büchern wiedererkennen und ihren Enkeln empfehlen, meine Bücher zu lesen, damit sie verstehen, woher wir kommen und welche – heute scheinbar selbstverständlichen – Werte in unserem Land erst nach Irrwegen, schrecklichsten Verbrechen und menschengemachten Katastrophen etabliert werden konnten.

Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist der historische Vergleich – zumindest nach aktuellem Stand – nicht ganz zutreffend. Dennoch finde ich es als Geschichtslehrer gut, dass wir uns in der Zeit der Corona-Krise an die kaum zu überschätzende Zäsur des Kriegsendes 1945 zurückerinnern. Wenn unsere demokratisch gewählten Repräsentanten in Bund und Ländern rechtsstaatlich handeln, die Krise mit Verantwortung und Augenmaß bekämpfen und die Bürger dabei mitnehmen, kann und sollte das dazu beitragen, dass die demokratischen Kräfte unseres Landes gestärkt aus dieser Krise hervorgehen und die Wertschätzung für unsere Demokratie wieder den Stellenwert erlangt, der ihr eigentlich – als wichtigste Lehre aus unserer Geschichte – gebührt.

Fotos: Frank Heckelsmüller

Autor: Roland Reck