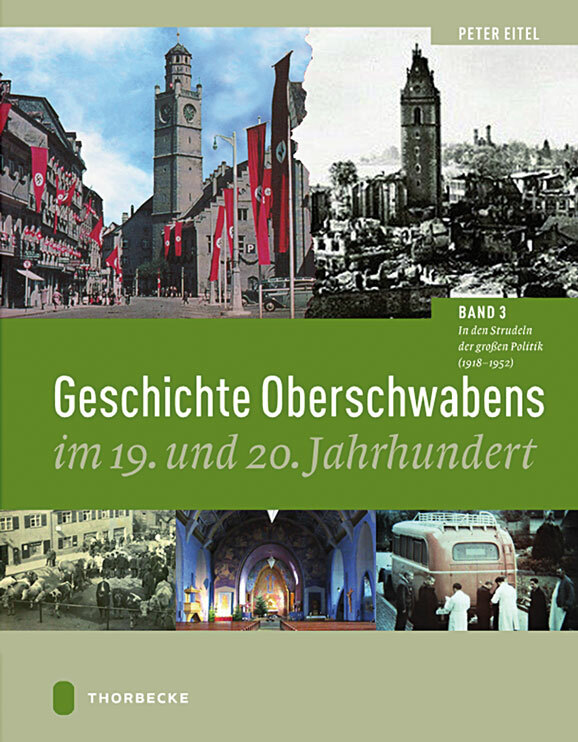

Rechtzeitig zu Weihnachten hat der ehemalige Stadtarchivar von Ravensburg, Dr. Peter Eitel, den lange erwarteten dritten Band seiner nun vollständigen „Geschichte Oberschwabens im 19. und 20. Jahrhundert“ vorgelegt. In bewundernswerter Manier nimmt der Autor eine ganze Epoche in den Blick und bewältigt schier unüberwindlich wirkende Materialmengen.

Diese Fähigkeit bewies Peter Eitel (geb. 1938) bereits 2004 in seiner Geschichte Ravensburgs. Das empfahl ihn bei der Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur für das ehrgeizige Projekt einer Geschichte Oberschwabens in drei Bänden, das Eitel im Jahr 2004 begann und nun nach 18 Jahren erfolgreich abschließt, ein Glücksfall für die regionale Geschichtsschreibung. Hier ist ein Standardwerk gelungen.

Peter Eitel untertitelt seinen dritten Band: „In den Strudeln der großen Politik (1918-1952)“. Das sind bloß 34 Jahre, denen der Autor mehr als 500 Seiten widmet. Er geht von der Niederlage im Ersten Weltkrieg aus, der „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts (George F. Kennan), schildert die Not der Nachkriegsjahre, der Revolution und des Umbruchs, und beobachtet schon bei der Darstellung der wankenden Weimarer Jahre den Aufstieg des Nationalsozialismus. Die „Herrschaft des Unrechts“ – so der Titel des zweiten Abschnitts – bildet den Hauptteil des Buches. Es folgen der Zweite Weltkrieg und zum Schluss die Nachkriegszeit bis 1952, das Jahr der Gründung des Landes Baden-Württemberg.

Wer hätte gewusst, dass es – wenigstens kurzzeitig 1918/19 – eine revolutionäre Bewegung auch in Oberschwaben gab? Vor allem im industrialisierten Friedrichshafen. Am 5. November 1918 versammelten sich an die 8000 Fabrikarbeiter und Soldaten auf dem Werksgelände der „Luftschiffbau Zeppelin“, traten in den Streik und forderten den Frieden, die Abdankung aller Dynastien, Sozialisierung und eine Räteregierung (S. 21).

Wer hätte gewusst, dass viele Soldaten noch bis zur Auflösung des deutschen Heeres am 1. Mai 1919 auf ihre Entlassung warten mussten? Allein in den Kasernen der Weingartener Garnison waren es 2.300 unbeschäftigte Soldaten aus den unterschiedlichsten Gegenden des Deutschen Reiches. Peter Eitel beschreibt plastisch, auf welch unappetitliche Weise Moral und Disziplin litt (S. 24).

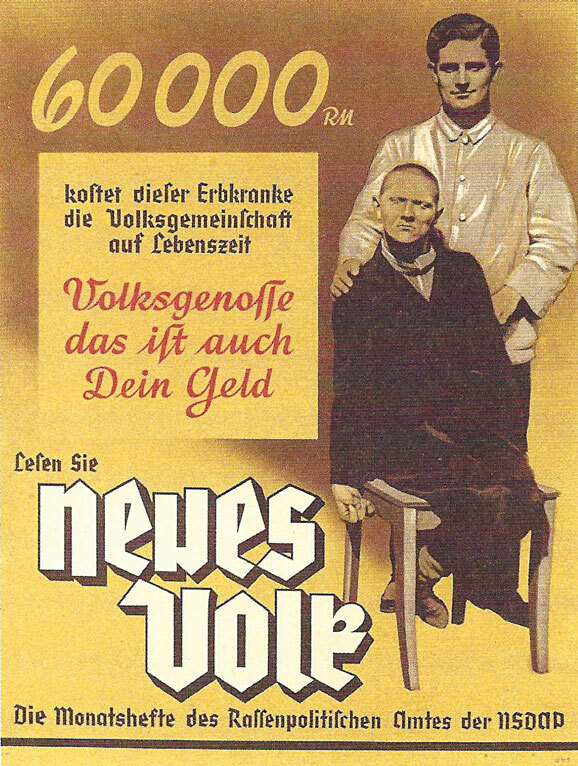

Werbung für die „Euthanasie“: Plakat des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP für die Monatszeitschrift „Neues Volk“, ca. 1938.

Die Nachkriegszeit in Oberschwaben war eine Zeit großer Not. Es kam zu Massenentlassungen in den Städten, es herrschte Kohlemangel und eine zunehmende Teuerung. Die Zahl der Bettler nahm zu, ebenso die Zahl der Selbstmorde. Weil Särge aus Holz zu teuer waren, wurden Särge aus Pappe in großer Zahl verkauft (S. 29). Hatte man im Krieg noch gegen den gemeinsamen Feind zusammengestanden, so verrohten die Sitten und Kriminalität grassierte. Die Zeitungen waren voller Meldungen über Einbrüche und Diebstähle, über Schwarzhändler, Schmuggler und Hamsterer. Bauernhäuser wurden heimgesucht, während die Bewohner draußen auf dem Feld arbeiteten. Nachts wurden Molkereien leergeräumt oder die Stromleitungen der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke gekappt (S. 32).

In diesem allgemeinen gesellschaftlichen Klima aus Not, Verbitterung und Perspektivlosigkeit wuchs das Bedürfnis nach schnellen Lösungen und Heilsbotschaften, was politische Extreme begünstigte, links wie rechts, im ländlichen Oberschwaben eher rechts, schon in Ermangelung einer Industriearbeiterschaft außer in den wenigen industriellen Zentren. Dabei bremste das katholische Zentrum, das in der überwiegend katholischen oberschwäbischen Bevölkerung aus Glaubensgründen Rückhalt genoss, den Aufstieg der Nationalsozialisten. Entsprechend interessant ist das Kapitel über das Wahlverhalten in Oberschwaben 1919 bis 1932, in dem Peter Eitel die Erosion der bürgerlichen Parteien und am Ende auch des Zentrums nachweist. 1932 begann der „Zentrums-Turm“ in Oberschwaben schließlich doch zu wanken, die Erfolge der Nationalsozialisten wurden unübersehbar, auch wenn sie sich unter dem Landesdurchschnitt bewegten und bei unter 25 Prozent in allen oberschwäbischen Oberämtern blieben. Zwar blieb das Zentrum die stärkste Partei, aber mit der Machtergreifung in Preußen und Berlin und danach auf Landesebene ging auch in Oberschwaben die Saat der Nationalsozialisten auf, und die Wahlergebnisse 1933 schnellten in die Höhe (S. 82).

Die Details der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Städten und Gemeinden sind packend zu lesen, der hinhaltende Widerstand einzelner ist bewundernswert, der Opportunismus anderer desillusionierend. Neben Weingarten und dem kleinen Ochsenhausen gilt auch Biberach als eine der Hochburgen der Nationalsozialisten in Oberschwaben. Erschütternd sind die Abschnitte über die „Ausschaltung“ der politischen Gegner. Ein weiteres ebenso irreführendes wie verharmlosendes Wort der Zeit, dem Peter Eitel analytisch bestechend seine Aufmerksamkeit schenkt, ist das Wort „Schutzhaft“, die für Tausende politische Häftlinge in Oberschwaben angeordnet wurde, zunächst um sie in die Amtsgerichtsgefängnisse zu stecken, dann in die sogenannten „wilden“ Konzentrationslager auf dem „Heuberg“ bei Stetten am kalten Markt auf der Schwäbischen Alb, dann in das KZ Oberer Kuhberg in Ulm und ab 1935 ins KZ Dachau.

Prüfung der Vollzähligkeit der Patienten der Anstalt Liebenau, die am 2. Oktober 1940 nach Grafeneck transportiert wurden. Heimlich fotografiert von Pfarrer Alois Dangelmaier. Foto: Archiv der Stiftung Liebenau

In einem eigenen Kapitel stellt sich Peter Eitel der NS-Terrorherrschaft und leistet eine beispielhafte oberschwabenweite Zusammenfassung unter dem Titel „Terror, Vertreibung, Mord“ und dokumentiert die Verbrechen an politischen Gegnern, an der jüdischen Bevölkerung (im Zentrum steht die Auslöschung der jüdischen Gemeinden in Buchau und Laupheim), an den Sinti und Roma (vor allem in Ravensburg) und schließlich die sogenannte „Euthanasie“, die Vergasung oder Zwangssterilisation von Tausenden Mitmenschen mit Behinderungen aus den oberschwäbischen Familien und Pflegeeinrichtungen.

Das ist harte Kost. Der Autor bleibt zurückhaltend, auch hier sachdienlich, findet eine angemessene und mitfühlende Sprache, stellt die Aufklärung der Sachverhalte in den Vordergrund, nennt die Verantwortlichen beim Klarnamen, würdigt die Opfer. Man ist fast froh, im anschließenden Kapitel von Formen der Resistenz, Widerständigkeit und des Spottes über die Nazis zu lesen. Man fühlt sich innerlich bestätigt, wenn man im Kriegskapitel geschmacklose Details über die feige Flucht der Goldfasane der Partei vor den heranrückenden Franzosen und Amerikanern zur Kenntnis nimmt.

Anstrengend sind die Notate zum Bombenkrieg, obwohl hier Oberschwaben wahrlich weniger leiden musste als andere bekannte urbane Zentren Deutschlands. Gleichwohl waltete besonders in Friedrichshafen blanker Furor. Auch Oberschwaben lernte den Krieg nun kennen. Nicht nur Nazis mussten die Besetzung durch französische Truppen fürchten. In den ersten Monaten waren Gewalt auf offener Straße, Misshandlungen von Passanten und Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen an der Tagesordnung. Außerdem übten tausende befreite Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene – vor allem Polen, Ukrainer und Russen – für die jahrelang erlittene Drangsal Rache. Sie zogen in bewaffneten Banden über die Dörfer, plünderten und vergewaltigten. Die Franzosen stellten erst nach Monaten die öffentliche Ordnung wieder her.

In Württemberg-Hohenzollern innerhalb der französischen Besatzungszone herrschte zunächst akuter Mangel an Nahrung ebenso an Heizmaterial für den Winter. Auch deshalb ließ die französische Militärregierung nur relativ wenige Flüchtlinge und Vertriebene nach Oberschwaben. Das änderte sich ab 1949 in der jungen Bundesrepublik, als die ausgleichenden Umsiedlungen zwischen den Bundesländern mit Massentransporten von Flüchtlingen und Vertriebenen aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Westfalen besonders nach Biberach ins Kreisdurchgangslager einsetzten. Der Spitzenwert der Zuwanderungsbelastung in Oberschwaben lag in der Stadt Biberach mit einem Flüchtlingsanteil an der Bevölkerung von 27 Prozent. Wenig später wurde aus der Belastung ein Segen. Der Menschenschatz bedeutete Arbeitskräfte und legte den Grundstein für den heutigen Wohlstand.

Damit sind lange nicht alle brennenden Themen in diesem Buch auch nur angeschnitten. Da wäre zum Beispiel noch das gesellschaftlich damals unlösbare Problem der Entnazifizierung. Das mag sich mühsam anhören, doch der Autor entschädigt seine Leser für ihren Aufwand, mit Kenntnissen und vielen Aha-Erlebnissen, na klar, aber auch mit einem feinen Humor: Über die Zentrumspartei in den 1920er Jahren schreibt Peter Eitel: „Zur politischen Dominanz des Zentrums in den katholischen Landesteilen trug nicht unerheblich das unmittelbar nach Kriegsende beschlossene Frauenwahlrecht bei. Das lag nicht zuletzt daran, dass es dem Zentrum gelang, über den einflussreichen Katholischen Frauenbund sehr rasch dieses neue Wählerpotenzial zu aktivieren… Hinzu kam, dass die in die Tausende gehende Zahl der in der Alten- und Krankenpflege tätigen Schwestern aus den oberschwäbischen Frauenklöstern zuverlässige Wahlhelferinnen waren.“ (S. 45)

So viel wird offenbar: Diese 34 Jahre zwischen 1918 und 1952 stehen uns nahe. Darauf legt Peter Eitel den Akzent, und dabei ist ihm ein oberschwabenweit stimmiges Bild geglückt, das in einen stringent durchdachten Zusammenhang gefügt wird. Das ist absolut überzeugend und für jeden interessierten Oberschwaben und jede interessierte Oberschwäbin sehr aufschlussreich.

Das 536 Seiten starke Buch ist im Jan Thorbecke Verlag erschienen, kostet 34.- Euro und ist überall im Buchhandel erhältlich. ISBN-10 3799515860

Allerdings bleibt dies eine Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der dunklen Krisen- und Kriegszeiten 1918 bis 1952 und berührt die hellere zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in Frieden, Freiheit und Wirtschaftswunderwohlstand nicht mehr. Von daher rechtfertigt sich der bildhafte Untertitel „In den Strudeln der großen Politik“, weil in diesen Jahren auch in Oberschwaben viele Menschen ins Unglück und in den Tod gerissen wurden.

Trotzdem stellt sich die Frage, wo diese Geschichte Oberschwabens den Anspruch einlöst, wahrhaft eine Geschichte Oberschwabens zu sein? Aus der Faktizität des geschichtlichen Verlaufs entsteht keine Eigenart. Dies ist keine Geschichte über das Gefühl, ein Oberschwabe zu sein, über Land und Leute, Kunst und Literatur. Hier findet sich keine oberschwäbische Biografie. Hier wird den womöglich letzten Resten einer eigenständigen oberschwäbischen Kultur, Kunst oder Literatur – über alle Nivellierungen des strudelnden 20. Jahrhunderts – eben nicht nachgespürt. Maria Menz und Jakob Bräckle finden Erwähnung, keine Darstellung.

Peter Eitel ermöglicht uns zu verstehen, wie es „wahrscheinlich“ – so schränkt er ein – gewesen ist. Und nebenbei räumt er mit der Wunschvorstellung auf, der Nationalsozialismus hätte in Oberschwaben mit seinem festen katholischen Milieu kaum Fuß gefasst – eine Wunschvorstellung, die in vielen Regionen Deutschlands besonders in Randlage gern geteilt wird. Denn Peter Eitel hält uns vor, wie viele Nationalsozialisten und alle anderen Arten von Funktionserfüllern, „Hitlers willige Vollstrecker“ (Daniel Goldhagen), es überall in Oberschwaben gegeben hat.

Dieses Standardwerk in drei Bänden wird, wie Elmar L. Kuhn es bereits über die ersten beiden Bände festgestellt hat, „auf lange Zeit Bestand haben“. Es wird auf Jahrzehnte von Geschichtsinteressierten in der Region zu Rate gezogen werden, und was vielleicht noch wertvoller ist, es wird auch von Museumspädagoginnen und -pädagogen, von Lehrerinnen und Lehrern als Ausgangspunkt und Fundament für den Unterricht mit unseren Kindern und Kindeskindern immer wieder Nutzen finden.

Unser Autor Frank Brunecker, Historiker, Leiter des Museum Biberach, kuratierte 2006 die Ausstellung „Biberach im Nationalsozialismus“.